最終更新日:2025/03/07

今回は「撮影後の現像処理」についてのお話を少々。

アコスタなどのイベント撮影では1人あたり20~30枚で1日600枚前後、スタジオ等での依頼撮影では1日あたり500~1,000枚程。仕事の撮影では短時間でも200~300枚程度の撮影枚数となる。

私なりのポリシーとして、カメラ側で保存されるJPEGデータ、いわゆる『撮って出しJPEG』の提供は行っておらず、目つぶりや半目なのどエラーデータを除く全てを「明るさや色味、画角、肌」などを調整したうえで提供している。

このくらいの枚数なら、ここまでの処理をかけても、だいたい翌日中には送付可能な枚数だ。

そんな話をすると、

- なんでそんなに速いの?

- どうやってその物量をこなしているの?

そんな質問をよく受ける。

特にこれといったことはしていないが、私の作業フローや、スピードアップに繋がりそうなポイントをまとめてみた。

現像作業の環境は人によって違うので、これを見れば必ずしも同じようにできるという話ではないが、あくまでも「ご参考まで」ということで。

基本的な現像フロー

基本的に、現像処理は自宅のデスクトップPCで行っている。作業フローとしてはこんな感じだ。

①CFexpressリーダーでカード内のデータをPCに取り込み(RAMDiskもしくはM.2のSSD内に取り込み)

↓

②取り込んだ新規フォルダをLightroom Classicで読み込む

↓

③好みの設定を保存したプロファイルを読み込んだデータに適用。

条件が違う場合は、1枚しっかり調整したものを作り、その作業内容をコピー、全選択してペーストする。

↓

↓(ここまでやったら処理に時間がかかるので、機材を防湿庫にしまったり、風呂に入ったり飯くったり、寝たりと放置。)

↓

④レンズ毎に1枚ずつ調整。終わったらJPEG書き出し。

基本的には1枚1枚調整するのだが、同じ場所で撮ったものはだいたい同じ設定がコピペで流し込める。ペーストしたものはほんの微調整で済む。あとは黙々とこれの繰り返しだ。

③1枚しっかり調整したものを作り、、という話の補足。

背景分離などAI処理を加えるなら、ここで一緒に処理して、すべてに反映させると、後の処理もスムーズになるのでオススメ。

④レンズによっても若干いろが変わるので、レンズ交換して撮影している場合はレンズ毎に処理するのがオススメ。

参考になるかもしれない⑦つの秘訣

RAW現像は甘え、撮って出しで出せないクオリティでしか撮れていない、といった暴論をみかけるが、これはあながち間違いでもない話。

「RAWで残しておけばどうにでもなる」と雑な設定で撮ってしまうと、後工程の処理に大きく時間をとられることになる。「RAW現像処理で微調整する」くらいの感覚で、現場で最適な設定で撮影することが何より大事。

・うしろの映り込みにも気を配る

ライトスタンドや電柱など不要物の映り込みは、あとで消すことができるが、枚数が多いと大変な手間となる。消さないといけないものが写り込んでいないかしっかり確認する癖を!

ちなみにどうしようもない時は、消しやすい位置にして撮るというのも大事なポイントだ。

・照明の強さやカメラ側の設定ころころ変えない。

途中でころころ変えてしまうと、後処理時に個別に調整が必要になってしまうので、撮影開始前に照明の強さやカメラ側の設定をしっかり行い、撮影中にはカメラ側の設定や照明の設定をコロコロ変えないというのも一つのポイント。

このように現場で可能な限りの対応をして撮影に臨むと、後処理がスムーズになり、より現像作業をスピードアップさせることができる◎

重かったり、固まって動かなくなるレベルのPCを利用していると、待ち時間が長くなり、ストレスも右肩上がり。現像処理にはある程度のマシンパワーも必要だ。

…とはいえ私のPCも2017年10月に組んだ自作PCなので、今となっては正直今となっては参考になるか微妙な環境だ。

・CPU:Intel Core i7 8700 3.2GHz(6コア12スレッド)

・M/B:MSI Z370 TOMAHAWK

・MEM:DDR4-2166 16GB✕4(64GB)

・GPU:GeForce GTX 1060(6GB)→GeForce RTX 4060 Ti (16GB)に変更

・SSD:INTEL SSD 760p M.2 512G8

・HDD:8TBミラー×2

・外付けHDD:20TBミラー(※後から追加)

もうIntel Coreシリーズも15世代目という状況で、未だ8世代目と、こんなところで紹介するには少し恥ずかしいスペックだが、これでもこのスピード感で処理できているのが現実だ。

※初回導入段階でそこそこハイスペックなものを作って(買って)おくと、数年たってもある程度まともに使える状態を維持することができる!というのも一つのポイント。今から買い替えるなら、今時点でのハイスペックなものを選ぶのがポイント。

現像処理をする上で重要なのは、

・高速なCPUと

・そこそこ新しい世代のグラボでGPUメモリ多く積んでいるもの。

・取り込み、読み込みに使うディスクはM.2など高速なものがベスト。読み書きが激しいのでOSドライブと分けるのがオススメ。(TBW的に)

といったところだろうか。

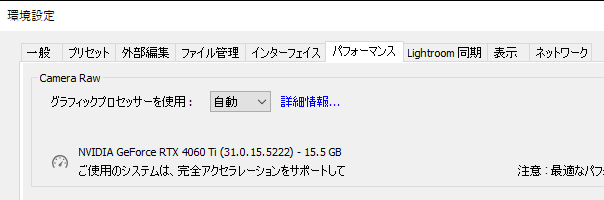

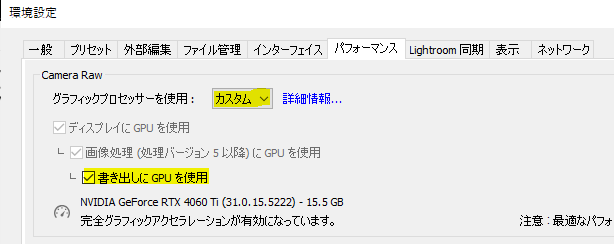

Lightroom Classicでは、グラボを活用してくれるようになっているのだが、デフォルトの「自動」のままではあまり仕事をしてくれない。

「カスタム」にして『書き出しにGPUを使用』にチェックをいれて、書き出しの速度を比較してみよう。CPUだけの処理とくらべて劇的にスピードが改善するかもしれない。

※ただし、積んでいるCPUによってはGPUよりもCPUの処理のほうが高速!という場合も。どちらがはやいかご自身の環境で比較して少しでも速い方で処理を!

ちなみに私の環境では、「背景」や「空」の選択はGPUを使う際や、書き出し処理がかなりスピードアップした。

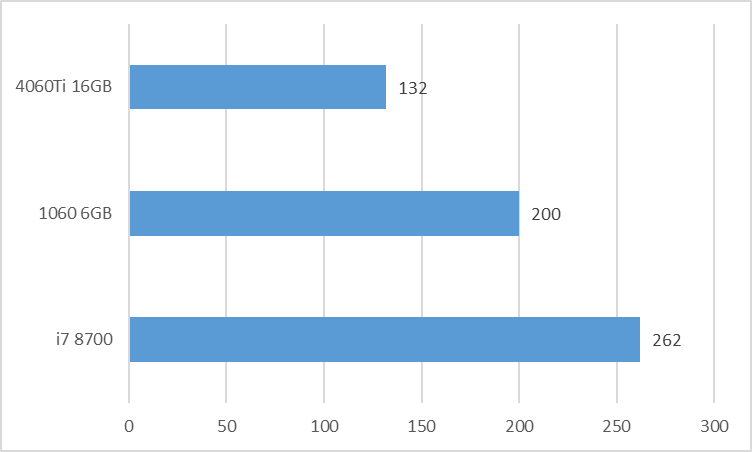

これはNikonZ8/Z9で撮ったフルサイズの撮影データ65枚を『画質100/リサイズ無し』でJPEG書き出しにかかった時間を比べたもの。

①GeForce RTX 4060 Ti 16GB

2分12秒(2.03秒/枚)

②GeForce GTX1060 6GB

3分20秒(3.08秒/枚)

③CPUのみ(i7 8700のメモリ64G)

4分22秒(4.03秒/枚)

4060TiではCore i7 8700のCPU処理に比べて約半分の時間で書き出し処理が完了。

CPU書き出しの速度や、ちょっと古いGPUで書き出し速度が遅いと悩みがある方は、是非トライしてみてはどうだろうか。

Adobe Lightroom Classicでは推奨としてグラフィックボードのメモリが8GB以上となっている。

・GPU コンピューティングベンチマークでスコアが 2,000 以上

となっていても、VRAMが2GB/3GBだったりすると結構遅いらしい。

今回4060Tiで、やたらとメモリ搭載量の多い16GB搭載のGPUに交換したが、タスクマネージャーを眺めていると処理中にほぼ使い切るくらいの量を食っている。LightroomではとにかくたくさんVRAMを積んでいるものをチョイスしたほうが良さそうだ。

★RAMDisk

これはデスクトップPCで余るくらいの大容量メモリを積んでいる変人向け。

最初にPCに取り込んだデータを置く場所はRAMDiskにして、そこからLightroomに読み込ませると、HDDと比べて劇的にスピードアップする。

私の場合、Z370で使える最大容量のDDR4メモリを64GBを積んでいるので半分の32GBをRAMDiskに割り当てて利用している。当然RAMDiskなので途中でPCが落ちたり再起動したら丸ごとデータは吹っ飛ぶので注意が必要だ。。。

★M.2 SSD

PCIeの高速なM.2 SSDを処理専用のディスクとして使うと、RAMDiskと変わらない速度で処理することもできる。マザーのあいてたM.2スロットに2TBのM.2 SSDを追加して、ここを処理専用のディスクとして使っている。

★とにかく、HDDはやめたほうがいい。

HDDのリード・ライトはかなり遅いので、保存用として終わったものを置いておくには良いが、処理段階ではできるだけ高速なものがおすすめ。ただし、OSドライブのSSDを間借りして使ってしまうと、総書込み量がグングン増えてしまい、TBWの少ないSSDを使っているとあっという間に上限に到達してしまうかもしれないので注意が必要だ。

ボタン数の多いマウスにLightroomのショートカットを割り当てたり、微調整が容易になる左手ツール「TourBox Elite」をうまく活用することでも作業スピードがあがる。

単純作業の繰り返しだからこそ、こういったアイテムはストレス軽減にもなるので処理枚数が多い人は導入がオススメ。個人的にも導入後の満足感はかなり高めだった。

おすすめガジェット①

ハードウェアマクロ搭載マウス(サイドホイール/Mサイズ)

ELECOM M-DWM01DBBK

処理枚数が多いと、カーソルを動かすだけでもしんどい。

基本的な操作(例えば次の写真へ、前の写真へ、設定のコピー・ペースト、取り消し)はマウスボタンに割り当てて、マウスを動かさずに処理できるようになるとかなり快適になる。

ちなみにこのハードウェアマクロ搭載マウスは、マウス自体に覚えさせるので、PCを変えても同じ操作ができるのがポイント高め。モードを切り替えることで、複数の操作パターンを登録する点も◎。

※さらにこのマウス、エクセルの横スクロールが最高に便利でおすすめ! …だったのだが、2024年早々に生産終了してしまった。大変残念だ。

おすすめガジェット②

左手ツール

TourBox Elite

この左手ツールではボタンやダイヤルに設定を割り当てられるので、明るさや色温度、色かぶりなどの調整を簡単に変更することができる。

多少値は張るが、多くの枚数を処理するときには力強い相棒だ。

自身の処理スペックを考慮した上で撮影するのも大事で

・後先考えずに撮りすぎてキャパオーバーになる。

・作業日、作業時間を考慮せずに予定を詰め込んで永久に処理できない。

・ストレスが溜まりすぎる。

こんな状況に陥らないためにも、撮影枚数の目安を決めておくことも、最終的な現像のモチベーション維持には大切。

現像作業は「時間がかかる」もの。1日に作業できる枚数の目安や、1日にかけられる時間は人それぞれ。もちろん、作業の集中力も。

溜め込まずに処理できる枚数を把握して撮影スケジュールを組んだり、枚数を意識して撮影をおこなうのも大事なポイント。

最後は根性論。

私の個人的なポリシーとして、

①「メモリーカードからのデータ削除は、データ送付が完了してから」

②「メインで利用するメモリーカードは撮影前にフォーマットする」

を徹底しています。

現在手持ちのカードは3枚。つまり、2回以上溜め込むことができない。(というふうに自分を追い込んでいる)

なので、次の撮影までに前の撮影の現像は終わらせておくぞ!という強い気持ちで処理を完了させ、翌日に持ち越さないようこころがけている。こういう気持ち的な要素も、大切なのかもしれない。

まとめ

まとめてみると、ざっとこんな感じだ。

よく、半年以上たってもカメラマンからデータが送られてこない!という話を耳にするが、

自身の処理速度と、受け付けている案件数が、身の丈に合っていないということだろう。

撮りたい!という欲で受けているのだろうが、そんな時間がかかっては相手も迷惑だろうし、もうすこし環境を改善するか、受ける数を見直した方がいいだろう。とは思うが、それは人それぞれ。

双方納得したうえでやっているのであれば問題ないが、事前告知なしで一方的に遅れるのは本当に良くないこと。

あまり悩まずぱっぱと処理して、どんどん送って処理しよう!

そして、カメラだけでなく作業環境にも金をかけよう!